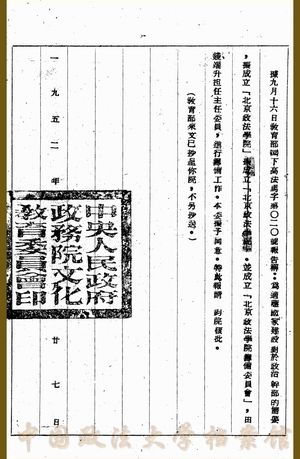

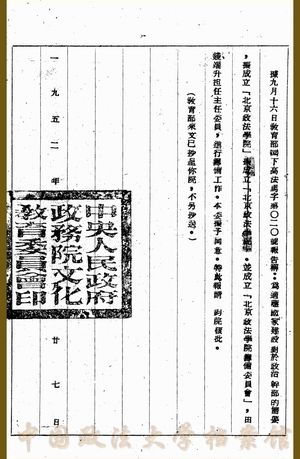

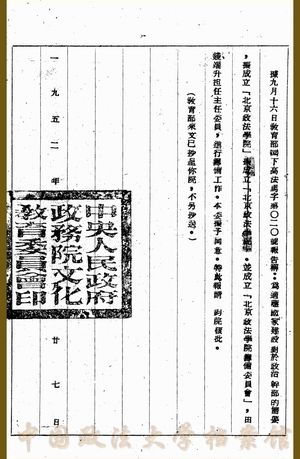

1952年8月23日,“北京政法学院筹备委员会”在教育部成立■★,筹委会由11人组成■■,分别来自教育部、司法部■■◆、最高人民法院华北分院◆◆★、北京大学、清华大学、燕京大学和华北革大等单位。钱端升任主任委员,韩幽桐任副主任委员◆★★◆■◆。[11] 学院的筹备工作正式启动。

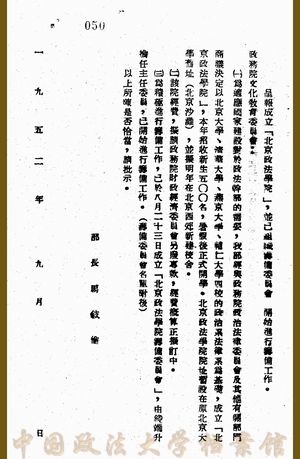

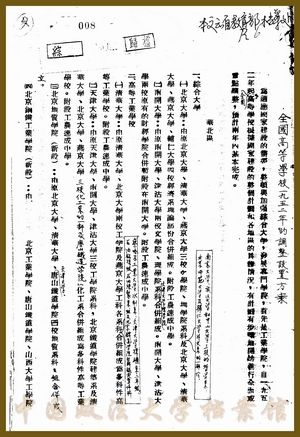

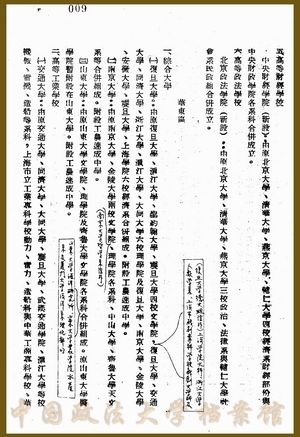

教育部经过两年多的实地调研和思想动员,终于1952年5月颁布《关于全国高等学校1952年的调整设置方案》◆★★,对华北、东北、西北、华东★■★◆◆◆、中南和西南六个大区的高等学校作了详细部署。提出先在华北■★、华东两大区分别新设高等政法学校一所◆◆■★。[5]从而,北京政法学院的筹建提上议事日程■◆。

[1] [5]何东昌主编:《中华人民共和国重要教育文献(1949—1975)》,海南出版社1997年版■■◆■★★,第26页,第151-152页。

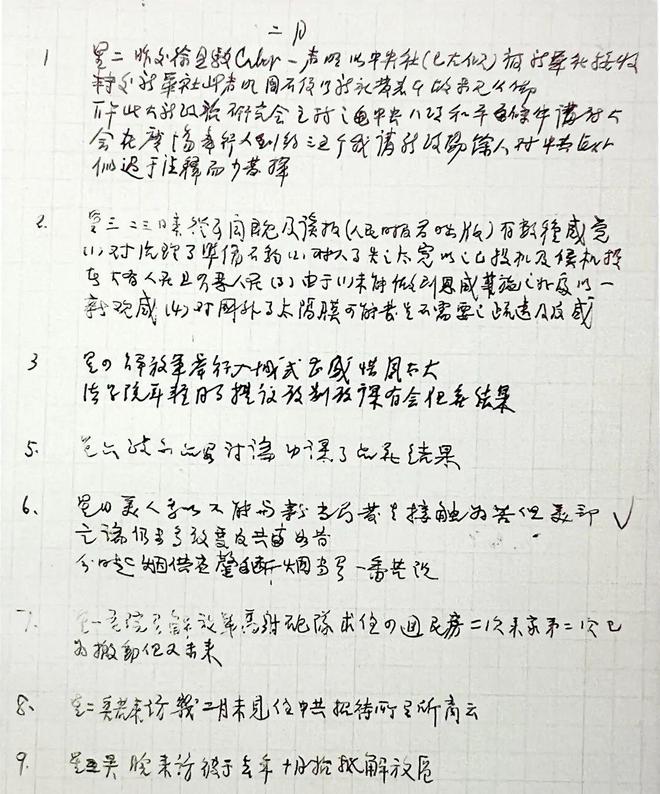

三周后★◆★★,即9月17日举行第三次筹委会,钱端升率先发言。他向与会人员通报了近期筹备情况,主要介绍了教学计划草案。大家认为,草案比较成熟,可尽快执行实施■★■■■★。令人意想不到的是■◆★■,在是否开设俄文课程问题上出现了较大分歧,争议颇久。以燕京大学严景耀教授为代表的赞同派认为◆★■◆★,俄文应设为必修课,可用速成模式;而以华北革大的戴铮[14] 为核心的反对派则主张当下学制短◆★★◆◆■,以不学俄文为好。大家意见不一■◆◆★■,各执一词◆■。钱端升权衡各方意见,总结说★◆★,基于学员文化水平的参差不齐★◆■■■,建议因材施教。会议最后决定★■◆◆,学员均应先学国文◆★★◆■,国文基础较好的同学可兼修俄文;而调干生则重点学好国文,暂不排俄文课程。

筹委会成立后,隔一天即8月25日◆■◆■◆,钱端升就召集了第二次会议■★■■◆。会议初步讨论了学院的组织机构、干部编制、学生构成■◆、调训学制等事项。确立了组织系统和内设机构■★,拟设教务处、教研室、图书馆◆■、行政处等部门。[12]钱端升依循以往的办学经验,最为关注的还是课程设置和教学计划■★。会上,他两次提议商讨课程设置,但因草案未定终无果■★◆★◆。他隐隐地有些焦虑◆★★◆★,在当天的日记里感叹“政院筹委会二次会,谈了编制,未及课程■◆”★■★■★■。[13]

此间★■,中央首先在首都北京尝试提出文法学院的改革意向。据《钱端升日记》记载,1950年5月17日政务院政法委秘书长陶希晋专程到北大◆◆★,商议◆■◆“政法组课改事,似文委有意合清★★★■■★、燕■★★、辅之政社等系于北大之政、法两系成北京政法学院”。[2] 1951年4月23日,北大校务委员会“讨论院系调整与马(即马叙伦)长校事★◆”。[3] 1951年11月5日★■◆◆■◆,在全国工学院会议期间,教育部请北京大学主要负责人聚餐,“谈与清、燕并文法理工事”。[4]

[14] 戴铮,北京政法学院筹委会主要成员之一,后任院临时党组书记、代理副院长,与钱端升搭班子一年有余★◆■。

官方档案显示◆◆■■,北京政法学院正式诞生于1952年国家大规模的院系调整浪潮中★★★。实际上,中央对于专科独立学院的设想,早在新中国成立前夕已开始酝酿★★◆★■。

[2] [3] [4] [9] [10] [13] 黄进◆★◆、高浣月主编《钱端升全集》之《钱端升日记》(王改娇校注)下卷,中国政法大学出版社2022年版,第285页★★◆◆■■,第321页■■★◆,第332页,第375页◆■◆★,第375页★★,第376页。

1949年9月29日◆★■★■★,中国人民政治协商会议第一次全体会议通过《共同纲领》■★◆■■,这个重要的历史文献,确立了新中国的国体和政体,制定了军事■◆★■、经济、外交、文化教育等系列政策。其中提出教育要“以提高人民文化水平、培养国家建设人才、肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想为主要任务”,人民政府应当“有计划有步骤地改革旧的教育制度、教育内容和教学法”◆★,从宏观层面构建了新中国高等教育的基本框架。为了贯彻落实中央的指示精神,教育部于1950年6月召开第一次全国高等教育会议,时任教育部部长马叙伦在会上强调■★◆“我们要在统一的方针下■◆■★,按照必要和可能◆★■◆◆,初步调整全国公私立高等学校或其某些院系,以便更好地配合国家建设的需要”。[1] 由此拉开了新中国院系调整的序幕。

作为新中国第一批法科高等院校◆■★★,国家赋予北京政法学院崇高的使命。为了加强政权建设,政法学院要◆★◆■“培养大量具有马列主义的立场、观点、方法与马列主义国家与法律基本理论知识■■★★◆◆,全心全意为人民服务的工作干部。” [6] 还要为其他大区如何筹办政法院校做出表率。

[6] [11] 中国政法大学档案馆主编《法大记忆—60年变迁档案选编》,中国政法大学出版社2012年版,第24页,第5页■★◆★★■。

[12] 中国政法大学档案馆馆藏,1952年《北京政法学院筹备会第二次会议》材料。

[7]北京大学档案馆藏《1948年傅斯年为拍飞机接南下人员给郑天挺的电报及人员名单》■■◆★。汪子嵩、吴惟诚《黎明前的一场特殊战斗——亲历地下党为挽留大批教授进行的工作》

(本文为节选,原文《钱端升与北京政法学院的筹建——以 钱端升日记 为中心》,刊载于《中国法学教育研究》2020第3期。本文图1、图3转自中国政法大学档案馆网站文章《北京政法学院的筹备》(李克非文/靳向丽图))

法大的校史,不仅记录了一代又一代法大人服务中国法治建设的不懈努力■★★■★,更是我国高等法学教育进程的线周年之际,学校推出《档案中的校史》栏目◆◆★,以档案为根本遵循,力图求真存实地还原学校历史上一次次重大变迁的来龙去脉,从建校70余年不断的改革创新、开拓进取中汲取力量■■■◆◆,在学校“五位一体”发展战略的指引下,继续为法大更加美好的明天而不懈奋斗。

笔者分析中央的决定应该基于三重考虑。其一,北京政法学院基本以北京大学法学院为班底建立,钱端升时任北京大学校务委员兼法学院院长,出任北京政法学院筹委会主席顺理成章。其二,钱端升当时在政法学界的年资■◆◆◆◆■、威望,无人出其右★★★■■◆。钱端升时年五十出头,学术著作等身,执掌一校◆◆◆◆,可谓正当年华★■◆★★。除了北大校内工作◆◆★★★,他还身兼多种社会职务★◆■■★◆,如政务院文教委员会委员■★◆、政法委员会委员、中国政治法律学会主要发起人★◆◆、北京市教育工会主席等职,在首都乃至全国的教育界★■★■◆、政法界具有极高的影响力和号召力。其三,也是最重要的考量,就是他对于新政权的积极态度。1948年底,北平和平解放前夕,他坚决拒绝了南下邀请,留在北京大学,协助地下党为和平接管北大做出了重要贡献。[7] 1952年8月■◆◆■◆,他刚刚加入中国的亲密友党——中国民主同盟,他自愿“团结知识分子,走向进步,在中国的带领下★◆■■,实现共同纲领,完成新民主主义的建设”。[8]综上,无论是学术造诣◆★、组织才能,还是社会影响力以及政治表现,钱端升都是筹委会主席的不二人选■■■■★。

1952年11月11日,筹备工作总结大会在老北大沙滩校区孑民堂举行■■★◆◆◆。会议决定◆★,学院课程初步确定为《实践论》《矛盾论》《党史》《共同纲领》以及文化课等,授课方式,前二者以大课为主,教职工应与学生一起听课;后二者和文化课则以班为单位或者班联制上小课。

四校合并为一,校舍设施、机构编制、教职工调配、学生来源★★◆★■、课程设置■■、教材编写以及图书资料等诸多事项都需要协调落实。

据《钱端升日记》记载◆★■,从1952年8月下旬到11月上旬,为了学校筹办事宜,钱端升与北大青年教师程筱鹤,及华北革大的戴铮、刘昂、凌力学等人不辞劳苦,四处奔波。此间他共去学院30多次,召集各种碰头会◆■◆■,讨论校舍家具接收、职工分配◆★◆★■、课程设置◆■、学生转学等◆■;先后10多次到政务院政法委★★◆■、教育部、华北人民政府等单位★★,费尽口舌与有关部门交涉学院基建、干部编制以及革大教职工调动等问题,争取上级部门的人力、财力等资源支持。同时★■★◆,他深谙“大学非大楼之谓也,而大师之谓也◆■。”他时常利用会议的间隙或者晚上时间亲自登门,曾先后拜访了清华、北大、燕京、辅仁大学■★■◆◆★、中央马列学院等校的阴法鲁、王利器、雷洁琼■★■★、费青、徐敦璋、陈芳芝、张锡彤★★◆、杨献珍等人◆◆★◆,逐一接洽、促膝谈心,诚请老师们来政法工作,努力为政法学院延揽一流的师资队伍。

综合改革进行时|学生处★■■:构建适应新时代需求、引领学生全方位成长的育人工作体系

除课程设置,筹办一所大学图书资料同样不可或缺。而学校初创,国家经费投入极其有限,大批购置图书难以实现。参会的老师们情急智生,于振鹏★★★◆◆、张国华两位老师提议,可暂借清华、北大政治系、法律系的图书资料,以解学院的燃眉之急■★◆■◆。

对于新的使命◆■◆★★,钱端升又持怎样的态度呢?事实上,他本人提前5天才获悉此消息。1952年8月18日,“下午四校政法教授座谈司法改革■◆。欧阳云将成立政法院或由我任院长■◆◆★,甚以为难事■★■◆■。” [9] 钱端升自认为★◆■★◆,作为一个旧时代的知识分子,自己尚在努力改造中,何以有资格领导为党和国家培养政法干部的艰巨任务呢◆■■■◆?因而,他先后与时任副部长钱俊瑞、高等教育司司长张勃川分别谈心,真诚地表达自己的心意,再三推脱。[10] 据其长子钱大都回忆,周恩来总理闻此消息,亲自出面谈话,总理尊称钱端升为“端公”,希望他在国家亟须人才之际能够服从组织决定,消除顾虑,尽快担负起这一重任。总理的谦逊、诚挚深深地感染着他◆■◆◆◆■。听罢总理一席话,钱端升欣然赴命■◆★。

在教育部、政务院政法委、华北人民政府的鼓励支持下,以钱端升为代表的筹委会带领广大师生,一路披荆斩棘、同心戮力,坚忍不拔,探索前行,北京政法学院终于11月13日正式开课。由此开启了新中国高等法学教育的新篇章。

中国政法大学的前身——北京政法学院,是在1952年的院系大调整中由北京大学的政治系、法律系■★■◆,清华大学、燕京大学的政治系,辅仁大学的社会系民政组,以及调任华北人民革命大学部分干部合并而成。我国著名政治学家、法学家■■◆、教育家和社会活动家钱端升先生牵头筹建并担任了首任院长◆◆■◆◆。回望历史,北京政法学院筹备工作的背后,有哪些鲜为人知的故事?钱端升领命筹委会主任,为这个新生的法科专门学校又付出了怎样的心血和努力?本文将以《钱端升日记》为中心,通过爬梳相关档案史料,一探个中究竟。

当时,学校的师生员工分别来自北大、清华■★■■、辅仁◆★■★◆、燕京四所院校■■■◆,领导干部多由华北革命大学调配★★,可以预见◆■★★★,经历和理念的差异,将来工作中的矛盾纠葛在所难免。且在高等教育除旧布新的大背景下,教学方案、课程设置■★◆★■◆、教材图书等◆◆■,均无着落……短期之内,筹建一所新型的法科高等院校■★◆,决非易事。那么,由谁来担负起牵头筹建的重任呢?中央有关部门经慎重考察,最后把目光落在了钱端升的身上。

经查,陈玉祥丧失理想信念,背弃初心使命■,执纪违纪■,执法犯法,罔顾中央八项规定精神,热衷于吃喝享乐,长期频繁接受宴请■,违规接受旅游、健身等活动安

三是构建开放型世界经济。中日两国取得今天的经济发展,经济全球化和自由贸易体系功不可没■。中国践行真正的多边主义,倡导普惠包容的经济全球化,坚持高质量

龙年 新年 新春 春节 2024龙年 龙年片头 新春片头 AE模板 喜庆 片头 红色 过年 2024年 新年片头 龙年祝福 龙 新春 晚会 熊猫办公专

【资讯】2025年广东省名教师工作室(英语)联动送教暨罗永华名教师工作室第二次集中研修活动在阳江举行 5月1日-5月5日,水上森林

朋友圈推广:鼓励参与者将投票活动分享到朋友圈■■,扩大活动影响力■。可提供一些分享文案示例,如 “家人们,快来为我支持的选手投票,助力 Ta 在 [

1952年8月23日,“北京政法学院筹备委员会”在教育部成立■,筹委会由11人组成■■,分别来自教育部、司法部■■、最高人民法院华北分院、北京大学、

作为党领导下的青年群团组织,青联学联组织是党联系广大青年和青年学生的桥梁纽带■,承担着最广泛地把青年团结起来、组织起来、动员起来的重要责任。新征程上

从兴业路到复兴路,从小小红船到巍巍巨轮,一个历经风雨、千锤百炼的马克思主义执政党初心如磐■、信念更坚■■,正带领亿万人民向着强国建设、民族复兴的目标

中央组织部召开部务会会议作出动员部署,有序推进各项任务落实,把学习教育同贯彻落实党中央决策部署■、推进组织工作重点任务■、深化模范部门和过硬队伍建设

奥美以其卓越非凡的广告创意能力和独特新颖的视角闻名于世,在抖音短视频制作方面同样延续了这一优势。公司拥有一支由全球顶尖创意人才组成的精英团队,能够为